[INTERVIEW]アートとイラストレーションを行き来する、長場雄の現在地

渋谷 MIYASHITA PARKのギャラリー「SAI」で『The Last Supper』展が開催。人気イラストレーター/ アーティストの長場雄にインタビュー

レジェンドアイコンとエブリディピープル

白地に極めてシンプルな黒のラインで描かれるイラスト。ポップで軽妙、そして時代の空気感までも反映している長場雄の作品は、ファッションのシーンから人気に火がつき、近年は広告や企業も多数起用しているので、もはや知らない人はいない存在となりつつある。そんな当代人気のアーティスト長場雄の個展『The Last Supper』が、渋谷のMIYASHITA PARK内にあるギャラリースペース「SAI(サイ)」において開催された。

今回展示された約30もの新作は、大きく2つの作品群に分かれている。

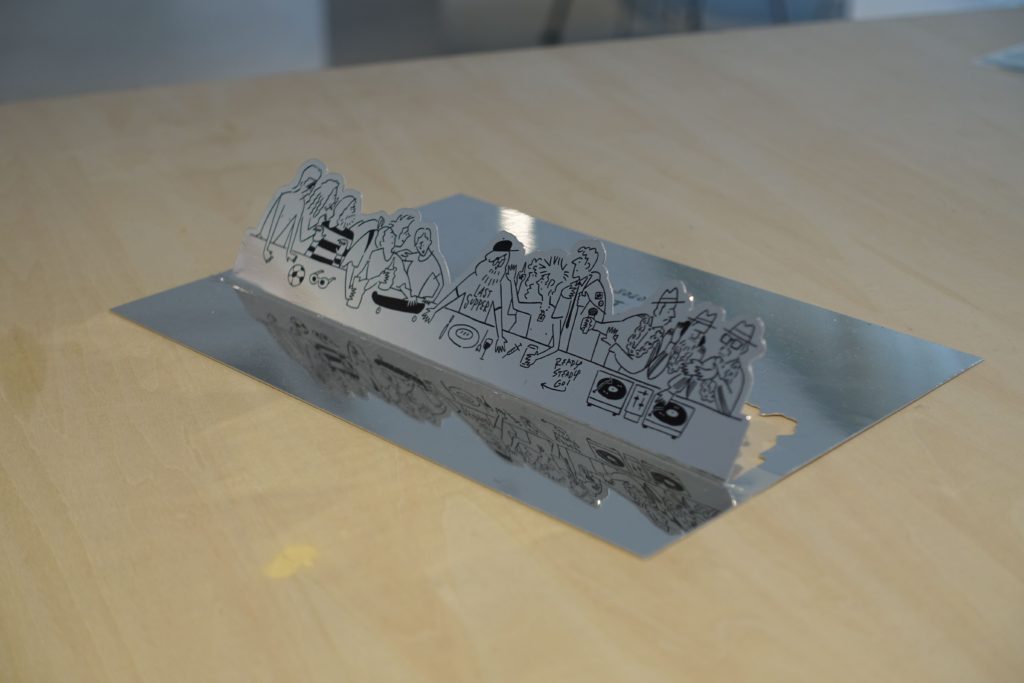

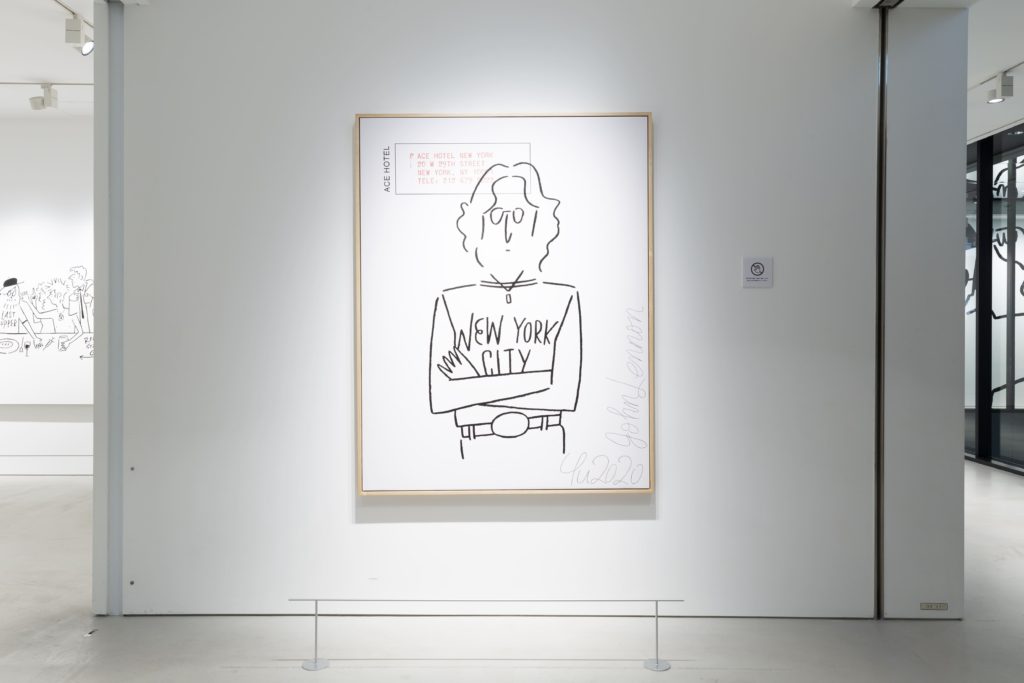

ひとつは音楽や映画などのカルチャーアイコンたちを長場雄のタッチで表現したもの。それは個展タイトルでもある『The Last Supper』においても、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画『最後の晩餐』の構図になぞらえてジョン・レノンをキリスト代わりに中心に据え、それをRun-D.M.C.やデヴィッド・ボウイなどのレジェンドアイコンたちが取り巻いている4メートルのキャンバス画にも象徴されている。

『The Last Supper』

長場はこのシリーズを、アートワークを描く時にお気に入りで使っていた『ACE HOTEL』のメモパッドを50号や100号キャンバス上に拡大したような表現に仕上げた。

もうひとつの作品群は、特定の人物ではなく、エブリデイピープル、つまり現代の一般の人々の姿を捉えたもの。これらは実際に長場自身が街をウォッチングする中で目に止まった「素敵な雰囲気の人」の一瞬を切り取った作品になっており、今の東京のファッション感や空気感をダイレクトに感じられるものになっている。

レジェンダリーでアイコニックな人物像と、いまの東京を歩いているごく普通の若者たち、その2つが同じ“長場雄タッチ”で描かれているのが、今回の展示の全体像だ。

今回『inGENERAL』は、アートの領域においても評価の高まっている長場雄に、展示にかけた想いや現在の境地についてインタビューを行った。

取材・文 武井幸久

Interview &Text Yukihisa Takei(HIGHVISION)

長場雄が影響を受けたアイコンたち

― 個展タイトルにもなっている4メートルキャンバスの『The Last Supper』が印象的ですが、この大きさの作品は長場さん的にも初ですか?

長場雄(以下 長場) : 初めてですね。去年に福岡でアートフェアがあったときに、今回の作品のシルクプリントを出品していて、どこかのタイミングでそれを大きなキャンバスに落とし込みたいと思っていて。実際結構大きいけど、「SAI」は会場も大きいし、これ以上小さくはしたくなかったのでこの大きさになりました。

― 今回は大きく分けて2つのゾーンになっています。ひとつがアイコニックな人のシリーズ、もうひとつが一般の人がモチーフ。その両軸が長場さんの面白さですが、アイコニックな人物の方は、長場さん自身も影響されたというか、好きな人たちですか?

長場 : うん、相当影響を受けた人たちですね。やっぱりチョイスするのは、自分が中学生から高校生くらいに一番好きだった人たちが中心。自分の年齢による吸収力のせいか(笑)、今の(有名)人たちには昔ほど“入っていかない”というか、あの頃のような熱量が持てなくて。それよりあの時のあの感情をもう一回呼び起こして描く方が気持ち良かったりもするんです。今回比較的新しい人だと、ジャスティン・ビーバーだけは描いているんですけどね。

― 永遠のアイコンのような人たちですよね。80、90年代を境に、そういうアイコニックな人って出てきにくくなっている気がしますね。それこそTシャツになっても着たいような存在の人ってなかなか。今回『The Last Supper』に描かれているのは、センターにキリストではなくジョン・レノンがいて……。

長場 : ジョンの右隣がシド(ヴィシャス)とナンシーで、その隣が『さらば青春の光』のジミーちゃん、一番右がRun-D.M.C.。左に行くと、クロエ・セヴィニーなどの『キッズ』の子たち、そしてカート・コバーンがいて、ボブ・マーリーがいて、デヴィッド・ボウイがいる。自分がこのタッチの作風になった頃に、アイコニックなモチーフを積極的に使って自分の作風を伝えたいなと思って、最初に取り上げたのがこういう“名画”シリーズ。それこそ過去には『モナ・リザ』とかも描いているんですけど、今回の『最後の晩餐』は、そのまま描くというより自分なりにアレンジしたいなと思って、自分が影響を受けた音楽とかファッション、カルチャーの人たちを登場させたんです。

― ジョン・レノンをセンターにしたのは何か理由がありますか?

長場 : キリストっぽい雰囲気もそうですけど、どっちかと言うとあの人は自分の親世代の人じゃないですか。

― 今年ちょうど没後40年で、生きていたら80歳ですからね。

長場 : やっぱりポップカルチャーの一番古いところにいる人なんですよね。色々辿ると結局ビートルズに辿り着くし。

― ちょうど先日『ダブルファンタジー』展に行ってきたのですが、ジョン・レノンが描く絵も、チカラの抜けまくった線がいいですよね。先日ニュース記事を見ていたら、オノ・ヨーコさんと一緒に日本に来た時には熱心に禅画を見ていたみたいで。あのシンプルな線は禅画を踏襲しいているのかな、って思っていたんです。

長場 : 僕もドローイングが好きですね。展覧会に行くと、油絵そのものよりも、スケッチとかああいう方に目が行くタイプなんですよ。『鳥獣戯画』とか『北斎漫画』も好きだし。

― ああいう絵って、日本が墨の文化だったせいもあるかもしれないですけど、日本独特のものの気がしますね。長場さん自身も、主に白地に黒のラインの作品ですが、自分の中にそういう日本的な流れがあると思いますか?

長場 : うん、やっぱりあると思いますね。

アートとイラスト、その境界線

― 長場さんは今回のようなアートの領域のものも描くし、一方でさまざまな企業のアートワークに取り組まれています。アートを創る上での長場さんの気持ちと、広告のようなお仕事をする上での気持ちって違うものですか?

長場 : 大きくは違わないですね。「アートだからこうしなきゃ」とかもないし、「クライアントワークだからこうしなきゃ」というのもない。逆にそこに違いはつけないほうがいいかなとも思っています。お題をいただいて、それに対して答えを出すのもすごく好きだし。割と僕の中ではどっちも行き来が出来るんですよ。

― アーティストの中には仕事と作品をハッキリ分ける人もいますよね。でも長場さんの場合、アート作品だからといって難解だったり、抽象的だったりもしていない。

長場 : 自分がそこまで考えられないというか(笑)、何か深いもの、本質みたいなものを捉えなきゃアートじゃないとか、観る人に何かヒントを与えるものを作らなきゃいけないとか、そういうことも昔は一時考えていたけど、あまり自分の中からそういうものも出てこないし、なんかもっと普通に、素直に表現していくのがいいのかなと。

― 長場さんの絵って、極めて線もシンプルですよね。実際にお仕事の現場も少し拝見したことがありますが、勢いよくシュッシュっと描いているわけではないんですよね。

長場 : そうですね、割とゆっくり描いている感じ。紙に描くときも、インクが紙に滲んでいく感じがすごく好きで。なんかジワッと入って行く感じ。それは季節によっても違うし、湿度によっても違う。そういう“ジワり方”みたいなものを大切にしているというか。

― でも実際の絵は、「キュキュッ」と描いているように見えるのが不思議ですよね。

長場 : でも、あんまりそういう苦労というか、重さみたいなものは見せたくないから、「ラフに描いているんだな」みたいな受け取り方で全然いいというか。パンと目に入って、「あ、面白い」って言ってくれるくらいのノリがすごい好き。その中で、一本の線でいろんな情報を入れられないか、表せないかということをやっていますね。

“ヘタしたら100年後の人も僕の絵を見るかもしれない。そしてその時に面白くなるのかなあって”

― 今回、アイコンシリーズじゃない作品の方は一般の人の絵ですけど、一般の人をモチーフにしようと思ったのはどういうきっかけですか?

長場 : アイコンの方は自分の思い入れの強い人たちばかりだけど、もうそういう人はすでに描いて来ちゃったし、街を歩いている人とか、自分の興味もそっちに向いているのかもしれないですね。普通に街中にいるかっこいい子とか、かわいい子を見ているのがすごく気持ちがいいというか。「この感じの人いいな」と思うと手が動く。服の着崩し方とか、歩き方とか、「あ、なんかこういう姿勢、素敵だな」と思うんですよ。そういうのは自分の中でも絵で一回消化したいと思って描き始めたんです。

― あれは実際に街で気になった人を写真に撮って絵にするんですか?

長場 : そう。盗撮というか(笑)、気になる人をiPhoneで撮って。だから今回の作品も東京のあちこちで見た人で、コロナになってから見つけた人が多いから、何人もマスクしてる。

― 「これ私かも」って気づく人も(笑)。

長場 : いるかもしれないですね(笑)。

― こういう一般の人を描いた作品は、“時代のファッション感”みたいなものも捉えられていますよね。ところがファッションって結構変わるじゃないですか。ビッグシルエットを着ていたのがタイトになったり、デニムもタイトだったのがテーパードして、今はもう少しダボっとしてきたり、3年くらいで変化する。今回飾られている絵は、まさに“イマ”だと思うのですが、でも今後数年経つと、「ああ、3年前ってこんな感じだったかも」ってことになりますよね。そうやって古く感じられてしまうことはあまり気にならないですか?

長場 : うん。当然そうなりますよね。でも、キャンバスに落とし込むということは、今の時代じゃない人も見る可能性がぐっと上がるなと思っていて。だから5年後、10年後、ヘタしたら100年後の人も僕の絵を見るかもしれない。そしてその時に面白くなるのかなあって。古く感じる時もあるだろうけど、逆に新しく感じるときもあるから、良くも悪くもなんだけど。でも今という時代をパン!と残した方がいいのかなと思います。

― ああ、やっぱりそこまで考えていらっしゃるんですね。

長場 : 学校の時に先生がキース・ヘリングを集めてたんですよ。でも僕が学生の時は、キース・ヘリングってすごいダサいなと思っていて。どっちかというとバスキアの方がイケてるよね、という空気でした。先生は「この軽薄なポップさがいいんだよ」と言っていて。でもそこから何年も経って、今またキース・ヘリングってカッコいいと僕は思える。だから絵もその時々、時代によっても感じ方が変わるし、その人の捉え方も変わる。もちろん僕の作品も別にどう思われてもいいんだけど、そういう風に人の目に付くというか、見てもらえることはいいことかなと思っています。

― アイコンシリーズの方は「動かざるイメージ」という感じで、一般の人の絵の方はもっと流動的というか。

長場 : そうですね。僕はもうすでに作られたイメージを使っているから、そうじゃないものを作りたいという気持ちもあるのかも。

― ファッションの写真って、ちょっと前のものがすごく古く感じるものもあるし、40年前の格好が今こそ新鮮に見えるときもありますよね。でもRun-D.M.C.がアディダス着ているのも、ジョン・レノンがNEW YORK CITYと描いてあるTシャツを着ていたりするのはもう……。

長場 : うん、いつ見てもカッコいい!(笑) 。でも今は別にダボダボしていなくても、ピタッとしていなくても、その人が似合っていればカッコいいと思われる時代のような気もしますね。昔よりも許容される範囲が広くなったというか。

― 確かに。かつての方がもう少しトレンドの呪縛が強かったですよね。

長場 : うん。だからあのジョン・レノンのNEW YORK CITYのTシャツをピタッと着てる女の子が今いても、ちょっとかわいいな、と思っちゃうと思う(笑)

“悲しいとか、辛いとか、本当に嫌で、僕(笑)”

― 長場さんの絵って、「悲しさ」とか「苦しさ」みたいな表現がないですよね。涙を浮かべている絵でも、どこかフラット化されている。それは意図的なものですか?

長場 : なんかね、悲しいとか、辛いとか、本当に嫌で、僕(笑)。だからテレビとか見なくなっちゃったんですよ。世の中についていかなくちゃと思って割とニュースとかちゃんと見ていた時期もあったんだけど、とにかくもう戦争の話とか、誰が誰を殺したとか、いじめがあるとか、汚職とか(笑)。なんかもうそんなことばっかりで、辛いなと。そういうニュースって、自分に本当に直接関係のあることってほとんどないじゃないですか。こんなことに自分の気持ちを左右されるのがすごい嫌だなと思って、思い切ってテレビを捨てて、ほとんどニュースも見なくなっちゃって。自分とか、自分の周り以外のことを考えるのはやめようと。だから絵でも、見る人にもそういう辛いものを辛いものとして見せるのも嫌なんですよね。

― なるほど。最後にひとつ聞かせてください。こういう大きなギャラリーで個展をやって、また長場さんの知名度や作品としての価値も上がると思うんです。そうすると今後は広告やイラストというより、もっとアートの方面に進むおつもりだったりしますか?

長場 : そこは結構悩むんですよね。クライアントワークも面白いし。でも、アートはもうちょっとチカラを入れたいと思ってはいますね。また次のステップに行きたいし、より良いものを追求したいという気持ちはすごくあって。だから、より良くなるのであれば、どっちもオッケーという感じかな(笑)

(Profile)

長場雄 Yu Nagaba

イラストレーター / アーティスト。1976年東京生まれ。シンプルな線の中に表現力豊かな作風が特徴で、雑誌『POPYE』のカバーイラストで注目を浴び、ファッションブランドとのコラボレーションや広告へのアートワーク提供などで引っ張りだこの存在に。アーティストとしてもコンスタントに作品を発表しており、近年さらに評価が高まっている。「SAI」において開催されている個展『The Last Supper』は2020年12月11日(金)から12月27日(日)まで。

Related articles

あわせて読みたい記事はこちらから!

Editorial

Editorial

Mail magazine

購読はこちらにアドレスを入力するだけ。

お得な情報や厳選した記事を中心に

程よい頻度でお届けします(月2回程度)